SNSを介した炎上被害は年々数を増やしています。少し思い返すだけで、どなたでもいくつかの炎上事例で思い当たるものがあるのではないでしょうか。

中には事件や裁判にまで発展するものも少なくありません。

被害にあわない為に私たちができることは、事前の対策といち早く炎上の種となる書き込みを把握し適切に対処していく他ないのが現状です。

本稿では炎上の原因と、企業はどのようにSNS(特に炎上事例の多いTwitter)に対応するべきか、万が一炎上した際にはどうするべきなのかを、実例を交えつつお伝えします。

[myphp file=’cvbtn_fuhyo’]

Twitterを起因とした炎上被害はいつ起こるか分からない

Twitterは2017年10月時点で国内だけでも4500万人が利用している大規模なSNSです。

多くの人に利用されているという事はそれだけ炎上した際の被害が大きくなることを意味しています。

特にTwitterはリアルタイム性とリツイート機能による拡散速度が他のSNSと比べて圧倒的に早く、一度被害が大きくなってしまうと収束させるには多くの時間と費用がかかります。

拡散行動はSNSユーザーの約5割が経験しているといわれ、その中の3割が週に1~2回以上情報の拡散行動をとっているというデータもあります。(総務省 | 情報通信白書より)

Twitterは他のSNSと比べ、自分自身を発信するよりも「こんな面白いものがあった」「今〇〇でこんなことを行っている」という情報発信の場としての使われ方が多い事からも拡散性の高さの一因がうかがえます。

それゆえ誰が問題を起こすか、何が問題視されるのかが掴みづらく思いもよらない事から炎上に繋がるケースも珍しくありません。

炎上は何に起因して起こるのか

企業に対しての炎上の原因は一つではなく、以下のようなパターンが考えられます。

従業員・アルバイトのつぶやきに起因

バイトテロという言葉を覚えている方は多いのではないでしょうか。店の食材を保管している冷蔵庫や食器洗浄機に体の一部を入れた写真をTwitterにアップしたことでアルバイトを雇っていた店舗が炎上。売り上げが落ちるだけでなく閉店にまで追い込まれた店舗もありました。

また、不動産業者に努める従業員が有名人の来店を実名でつぶやいたり、有名俳優がクレジットカードで買い物をしたレシートをTwitterにアップしたりと、個人のプライバシーを脅かす内容のツイートが行われたことで会社が炎上したケースもあります。

別のケースとしてはその他の要因で個人が炎上した際に、過去のつぶやきからアルバイト先が判明してアルバイト先にまで苦情が殺到するといったこともあり、事前の対策が難しいケースも存在します。

また一従業員やアルバイトだけでなく、役員や社長クラスの個人的なつぶやきで会社への批判が生まれる場合もあります。

個人の見解をつぶやけるのがTwitterの良いところではありますが、立場による影響力を見誤ったツイートを行った結果、インターネットで取り上げられ炎上に繋がるといったケースが報告されています。

特にいじめ問題やハンディキャップに関する話題など、センシティブな内容に対するツイートは取り上げられやすい傾向にあります。

どちらにしてもネットリテラシーの低さやSNSに対する教育が行き届いていなかった為に起きるパターンです。

とはいえSNS教育まで手が回らない場合や、ましてや個人のアカウントを全て把握するのは難しく、最終的には個々人のモラルに頼らざるを得ないという点で全て防ぐのは難しいのがこのパターンです。

\バイトテロについて詳しくまとめた記事はこちら/

[blogcard url=”https://fuhyohigai-college.com/parttimejob/”]

Twitter担当者のつぶやきに起因

企業の公式アカウントによる発言によって炎上するパターンです。

アカウントを運用している担当社員の私情や、知らず知らずのうちに行ってしまった不適切なツイートが取り上げられ炎上に繋がるケース、また担当者個人のTwitterにつぶやいたつもりがうっかり企業のアカウントに投稿してしまう、いわゆる「誤爆」が原因で炎上に繋がるケース等が見受けられます。

特に大きな問題になりやすいのは企業側の「悪ノリ」や配慮に欠けたツイートをネタとして投稿してしまった場合です。

某飲料メーカーが自社製品を飲んでいるユーザーを蔑視したような内容のツイートを行って炎上したケースや、企業アカウントの中でも人気のあった某電機メーカーが他社製品の値踏みをしたとしてアカウントの停止に至ったケースは各所で話題になったので覚えていらっしゃる方も多くいらっしゃるかと思います。

自社のブランドイメージを崩すだけでなく、今までファンでいてくれたユーザーの思いを踏みにじる行為として問題が大きくなりやすい傾向にあると言えます。

出版物、配信映像に起因

プロモーションのために作成したCMやポスターの内容が不適切だとして炎上するケースもあります。

意図的ではないにしろ人種や性差別と受け止められかねない内容が盛り込まれている事に端を発して起きる場合が多く、特にセクシャルハラスメントと受け止められる表現や、女性なら家事・子育てをするのが当たり前といった社会的な立場のあり方を決め付けるような内容については疑問を抱いた人がツイート、共感を得た人が拡散という流れを辿っていきやすい傾向にあります。

公開後すぐに問題視されるものもありますが、小さなコミュニティから徐々に問題の広告が拡散されていき、影響力のあるアカウントにツイートが届く等のタイミングで一気に炎上に発展するというのが企業広告系の炎上被害の特徴で、1ヶ月、2ヶ月と時間が空いてから急速に炎上が広がる為、収束させるのが難しいパターンでもあります。

炎上を防ぐための3つのポイント

これらの炎上を防ぐ為に企業が行わなければならない対策とは何があるのでしょうか?

この項では炎上を防ぐ3つのポイントを紹介します。

ポイント① SNSガイドライン・フローの確立

アカウントの運用に対するガイドラインと、炎上時の対応フローを定めておく必要があります。

まずガイドラインとしては下記のような項目を基に、その他のSNSやWEBサイトとの連動を行う場合はそれらとの方向性の違いや連動などに関する項目を盛り込むとよいでしょう。

・アカウントの運用に関しての責任者は誰か、投稿を行うのはどの部署で何人で行うか

・投稿者(アカウント)のキャラクター設定

・投稿内容(話題にするジャンル)

・投稿頻度

・投稿禁止ワード、話題の取り決め

・他社アカウントのツイートへの対応方針(企業間のやりとり)

・一般フォロワーのツイートへの対応方針(好評・悪評に対して)

・自社製品、サービスとの連携を行うか

・第3者チェックの流れ

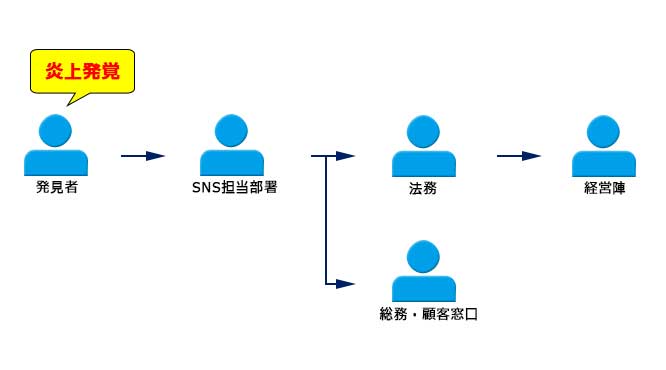

また炎上が発覚した場合、発見した人がどの部署に報告し、どの部署を巻き込んで対応を行わないといけないかを事前にフローにしておく事で対応が後手に回る危険性を抑えることができます。

炎上被害が拡大していくか、最小限に抑えるかの差は発生後の対応スピードにあるといっても過言ではありません。

例として

このような形で動きを明確化し共有しておく必要があります。

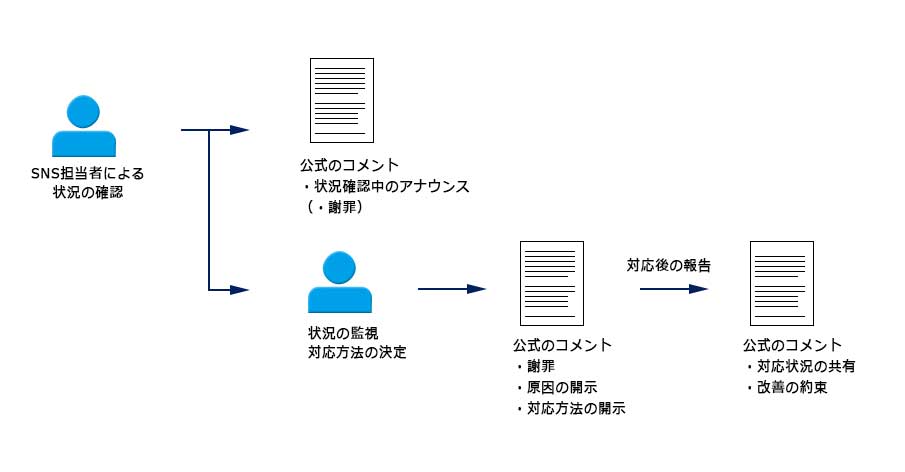

炎上後の一つ一つの対策は各部署での対応となりますが、ユーザーは対応の全てを会社の意思だと認識します。

どのタイミングでどのような内容の公式コメントを発表するのか、炎上中の顧客対応や取引先対応、該当する投稿の扱いをどうするかなどを一つ一つ決めて社内で共有しておくことで、炎上時の誤った対応で被害の拡大が起きないようにしておきましょう。

ポイント② 誓約書、社内規則の制定

最近では企業に入社するタイミングで個人のSNS運用について取り決めが行われている会社も少なくありません。

会社の内情や顧客の情報などをSNSで投稿する事を禁じていたり、会社の公式見解だと思われる形での投稿を行わないようにといった誓約を交わし、反故にした場合には内容に見合った損害賠償や解雇処分を受け入れる旨のものです。

まだ制定していない場合にはすぐにでも導入を検討したほうがよいでしょう。

なお誓約を交わしたからといって従業員・アルバイトのSNS利用そのものを禁止することは難しいですし、そこまで企業側から求めることは過干渉に当たりますが、企業側がSNS管理に力を入れている事を従業員に示すことで不用意な発言を行わないように抑制する効果は期待できます。

合わせてSNSの利用に関しての研修を行ったり、全体への周知を繰り返すことで会社全体でSNSへの取り組みを行っていく事が大切です。

ポイント③ ツイート内容、出版物・映像の第三者確認

企業側からの情報発信が炎上の原因にならない為にも、社内でチェック機能を備えておく必要があります。

公式アカウントが投稿する内容に不適切なものが含まれていないか、公開する制作物に人種・性差別と受け取られるような内容が無いかを「コンテンツに携わった人以外」で確認するフェーズを設ける事で、問題点がないかを確認します。

□ 人種差別と受け取られる内容はないか

□ 男性蔑視、女性蔑視と受け取られる要素はないか

□ 性的少数者が不快に思う内容はないか

□ 人の容姿を揶揄する内容はないか

□ 性的な表現が含まれていないか

□ 不適切な風刺が含まれていないか

特に広告物での炎上に繋がりやすい、上記のようなチェック項目を世代、年齢を変えた第3者の意見を交えて議論していく事で炎上のリスクを抑えていく事が可能です。

炎上してしまった際に気を付けたい事

とはいえ、いくら気を付けていたとしても炎上が起こる可能性は0になりません。いざ炎上が起こってしまった際に被害を拡大させない為に注意したい点がありますので確認しておきましょう。

事実確認と真摯な態度を心掛ける

炎上した際に絶対に行ってはいけない行為が「逃げ」と「責任転嫁」です。

該当記事を削除したうえで事実関係を調査中ですというアナウンスをしたままアカウントを削除する、アカウントが乗っ取りにあっていたと言い訳をして自身に非が無いことをアピールするといった態度は炎上がさらに広がるばかりか、社会的な信用や対応能力の低さを露呈する結果になります。

「一部の方が誤解をする表現だった」という言葉も実際の謝罪会見ではよく耳にしますが、「一部の人に誤解を与えただけでそれ以外は問題なかった」「受け手側にも非がある」という受け取られ方をする場合があり上手い方法とは言えません。

まずはしっかりと事実確認を行い、なぜ起こってしまったのか、何が問題だったのかの理解を深めた上で、非がある場合は真摯に謝罪することが大切です。

決して「担当者」や「制作者」が悪いのではなく、「会社そのもの」の責任である事は忘れないようにしましょう。

何に対しての謝罪なのかを明確にする

また闇雲に謝ったとしても炎上が収まる可能性は低く、ともすれば更なる炎上に繋がる危険性もあります。

それは「謝罪対象が間違っている」場合です。

炎上のパターンの項目でも出てきた某飲料メーカーですが、ツイートから5日経った段階で初めて謝罪文を掲載、ただしその謝罪文からは何が今回の騒動の原因になったのか、炎上を受け今後どういった対応・対策を取っていくのか、そもそも誰に対する謝罪の言葉なのかといった具体的な内容が伝わらないものでした。

当時の炎上は ” どういうつもりでツイートをしたのか ” という疑問を投げかけるものが多数であったにもかかわらず「お客様にご不快な思いをおかけし大変申し訳ございませんでした」という言葉だけの、原因や何に対する謝罪なのか明確ではない謝罪文を掲載したことで「何が悪かったのか理解できていないのでは?」「問題をうやむやにしようとしている」等といったツイートが数多く寄せられ火に油を注ぐ結果となります。

更には同社の過去の動画や炎上事例にも飛び火し、事態は悪化の一途をたどりました。

謝罪のポイントがどこにあるのかを社内で協議し、何を理由に誰に不快な思いをさせたのかを理解したうえで謝罪に臨むことが大切です。

まとめ

長くなってしまいましたがTwitterでの炎上のパターンと、防ぐ為のポイント、炎上してしまった際に注意したい点をまとめました。

炎上はもはや他人事ではなく、世の中に何かを発信する行為の全てが対象となり得るほどありふれたものとなっています。

このサイトを見てくださっている方でSNSにおけるリスクマネジメントを行っていないという方は居ないと思いますが、万が一まだ対策ができていないような場合は早急に考える必要があります。

炎上時の心構えと合わせて、この記事が炎上対策の一助となれば幸いです。